スマートフォンのカメラ技術は、近年劇的な進化を遂げてきました。複数のレンズ、AIによる画像処理、そして光学式手ブレ補正(OIS)やオートフォーカス(AF)といった高度な機構が小さな筐体に組み込まれ、私たちはポケットから高性能な撮影機を取り出せる時代に生きています。

しかし、これまで当たり前とされてきた「レンズを動かしてピントを合わせる」という方式に対し、Appleはまったく新しいアプローチのメカニズムを公開しました。それが、可動プリズムによるオートフォーカス機構です。

この記事では、Appleが公開した特許「US20250264777A1」の内容をひもときながら、この技術がどのようにカメラ設計に革新をもたらすのかを解説していきます。

(以下の図は、特許文献の図面に加筆して作成しています。この記事にない図面はUS20250264777A1からご参照ください。)

従来のオートフォーカス機構の課題

スマートフォンに搭載されるカメラモジュールでは、ピント調整のためにレンズやイメージセンサそのものを移動させる構造が主流です。たとえば、レンズを前後(Z方向)に動かすことで光の焦点位置を変化させ、画像の鮮明さを調整します。

ところがこの方法には以下のような問題が存在します。

- 高さ(厚み)の制約:レンズやセンサを可動にすると、そのための空間(ストローク)が必要になり、カメラモジュール全体が厚くなります。

- 発熱と熱伝導の課題:センサを動かすために周囲にスペースを空ける必要があるので、熱がこもりやすくなり、長時間の4K動画撮影に影響が出る可能性があります。

- 光学的制約:レンズやセンサの動きの範囲によって焦点調整の幅が制限されるので、高倍率ズームなどに限界が生じます。

こうした問題を一挙に解決しようとするのが、今回の稼働プリズムによるオートフォーカスの発明です。

可動プリズムという新たな選択肢

Appleの特許に登場するのは、「可動式のプリズム(trapezoidal prism)」を使ったオートフォーカスシステムです。このプリズムは、レンズとセンサの間に配置され、光の進行方向を反射によって変更する役割を果たします。

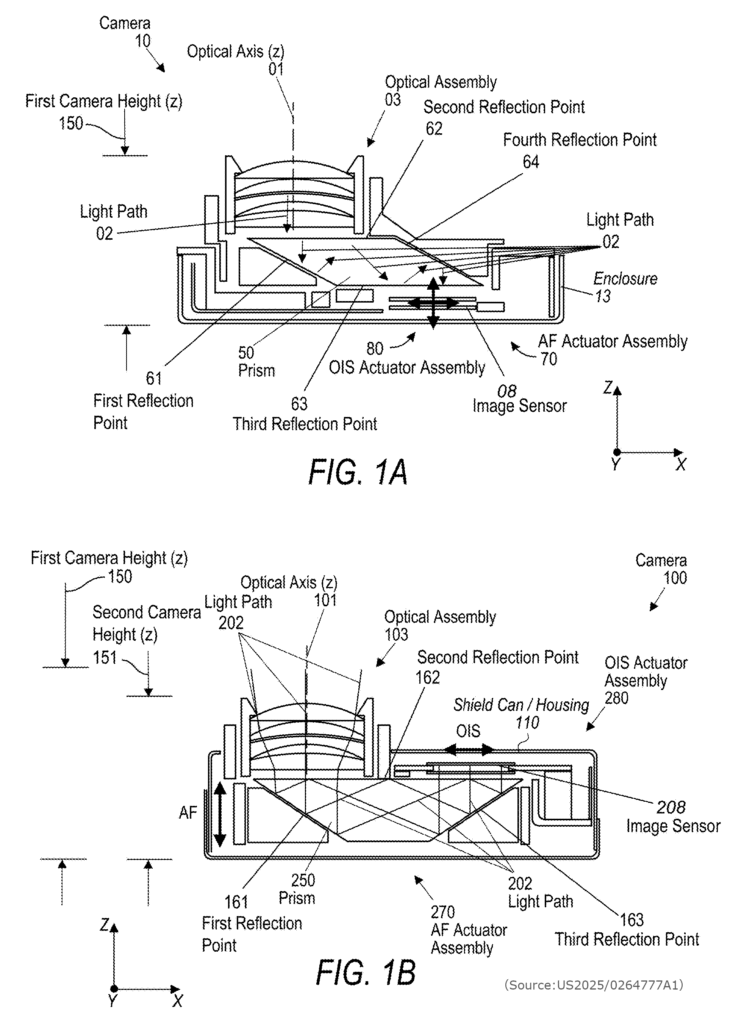

特許に記載された図面(Fig.1AとFig.1B)を見てみましょう。

特許図面Fig.1Aは、従来方式のカメラの構成(縦積み型)です。

レンズ(光学系 03)、プリズム(50)、イメージセンサ(08)がZ方向(縦)に積層された配置となっています。光はレンズを通り、プリズム内で偶数(4回)反射し、方向を変えてセンサに届きます。

センサの上下動でAFを実現するため、カメラの高さが増加する、センサ周囲の空間が大きくなり、熱がこもりやすいという問題があります。

FIg.1Bは、Apple提案の新型カメラ構成(可動プリズム型)です。

レンズ(103)とセンサ(208)を横並びに配置し、下部に可動プリズム(250)を配置しています。光はレンズからプリズムに入り、奇数(3回)反射して、横方向に並ぶセンサに到達します。プリズムの上下動により光路長が変化し、AFが行われます。

センサが固定しているので、熱が逃げやすく安定性が向上します。

可動プリズムのメリット

プリズムを動かすという方法のメリットは以下の点にあります。

- 拡張性のあるAFストローク:プリズムの上下動によって、光路長が変化し、光学的な焦点距離が変化します。プリズムの移動による光路の変化量は、移動距離の2倍にもなり得るため、少ない動きで大きな焦点調整が可能です。

- センサ側を固定できる:熱に弱いセンサを動かさずに済むため、高温環境でも安定した性能が得られます。これにより、4Kや8Kといった高負荷の動画撮影にも対応できます。

このように、プリズムを使ったオートフォーカスは、構造上のコンパクトさと光学性能の両立を実現する極めて効率的なソリューションです。

オートフォーカスと光学式手ブレ補正の両立

この特許では、プリズムによるAFと、センサによる光学式手ブレ補正(OIS)を分離した設計となっており、どちらの性能も最大化しています。

AF(オートフォーカス)については、Fig.4やFig.6に示されるように、プリズムがボイスコイルモーター(VCM, Voice Coil Motor)によって上下に動かされ、焦点を調整します。

OIS(光学式手ブレ補正)については、Fig.5で示されるように、イメージセンサがX/Y方向に動いて揺れや手ブレを補正します。

このように、AFとOISの機構を物理的に分離することで、双方の動作に最適化されたアクチュエータ設計が可能となっています。

Fig.3(Fig.1B)は、新型カメラの断面図です。

レンズ(103)、プリズム(250)、イメージセンサ(208)、AFアクチュエータ(270)、光学式手ブレ補正(OIS)アクチュエータ(280)という構成になっており、AF用プリズム(250)はプリズムキャリア(254)に固定され、プリズムキャップ(252)と共に構造体となっています。

プリズムは上下に動いて光路を変更(AF)し、イメージセンサはX/Y方向に動いてブレを補正します(OIS)。

Fig.4は、AFアクチュエータ部(プリズム駆動機構)の分解図です。

プリズム(250)、プリズムキャリア(254)、コイル(309)、磁石(308)、プリズムキャップ(252)などから構成されています。ボイスコイルモーターで磁場と電流の力によりプリズムを上下に駆動し、焦点を調整します。

構造が単純で薄型設計に適した構成です。

FIg.5は、光学的手振れ補正のアクチュエータ部の分解図です。

イメージセンサ(208)、基板(234)、コイル(409a/b)、固定磁石(408a/b)、フレキシブル基板(220)から構成されています。イメージセンサ部をX/Y方向に動かして、手ブレを補正しますが、AFとは独立した動作になっています。

磁石が固定されているため、磁気干渉を最小限に抑える設計です。

可動プリズムの構成例

Fig.6~Fig.8は、可動プリズムの組立工程と可動プリズムオートフォーカスモジュールの実装例が示されています。

Fig.6は、プリズムの組立工程図です。

AF駆動時のズレや振動を防ぎ、安定動作を保証します。

- 組立ステップ①:プリズム(250)をプリズムキャリア(254)に挿入します。

- 組立ステップ②:側面に接着剤(502)を塗布し、プリズムとキャリアを固定します。

- 組立ステップ③:プリズムキャップ(252)を上から装着し、さらに接着剤(522)で固定します。

FIg.7A, 7B, 8A, 8Bは、可動プリズムオートフォーカスモジュールにおいて、フレキシブル基板の様々な実装例が示されています。

まとめ

Appleの「可動プリズム・オートフォーカス」特許は、焦点調整にレンズやイメージセンサを動かすのではなく、光を曲げる要素(プリズム)自体を動かすというアプローチによって、構造の薄型化、発熱問題の解決、高倍率ズーム対応といった複数の課題を同時に解消しようとしています。

スマートフォンのカメラだけでなく、スマートグラス、ヘッドマウントディスプレイなどのデバイスの小型カメラとしての応用も期待されます。

最後までお読みいただきありがとうございました。

特許情報

特許番号:US 2025/0264777 A1

タイトル:Camera Module with Moving Prism

発明者:Nicholas D. Smyth, Patrick A. Carroll, Yoshikazu Shinohara, Paulom Shah

出願人:Apple Inc.

公開日:2025/8/21

出願日:2024/12/10

特許の詳細については、US20250264777A1を参照してください。

このブログ記事は、特許公報 US20250264777A1 に基づいて構成されており、Appleの最新技術を、わかりやすく解説しました。

※企業の特許は、製品になるものも、ならないものも、どちらも出願されます。今回紹介した特許が製品になるかどうか現時点では不明です。ご注意ください。