スマートフォンやタブレット、そしてスマートウォッチ──私たちが身近に使うデバイスは、タッチというインターフェースによって劇的に進化してきました。しかし現代のタッチ入力には、長年解決できていない“ある限界”が存在します。

それは、「タッチの深さ」「微妙な押し込み」「滑るような指の動き」を精密に読み取れないことです。

もちろん、Appleはこれまでにも「Force Touch」や「3D Touch」を通じて押し込み検出に挑戦してきました。ところが、これらの技術はハードウェアの複雑さやコスト、筐体設計の制約などにより、最新デバイスでは採用されなくなっています。

では、次世代の“押し込み検出”はどのような形で復活するのか?

その答えのひとつが、Appleが出願した特許「SELF-MIXING INTERFERENCE BASED SENSORS FOR CHARACTERIZING TOUCH INPUT (US2025/0237492)」です。

この特許がすごいのは、メカニカルセンサーを使わず、レーザー光の干渉現象のみでタッチの変形を読み取るという点です。

さらに、複数のレーザーを組み合わせることで、押し込み方向(Z軸)だけでなく、横方向(X/Y軸)の動きまで追跡できるという、従来にはないユニークなアプローチが示されています。

つまり、この技術により、

- 画面を押した量

- 押し込む速度

- 指の横スライド

- 微細な揺れ

- 指が触れ始める瞬間

といった情報を、わずか数ミクロン単位で検出できるようになるのです。

これは、人間の触覚そのものをデジタル化すると言ってもいい進歩です。

この記事では、特許に込められた技術的背景と図面をひも解きながら、Appleのテクノロジーを詳しく解説します。

(この記事にない図面は、US2025/0237492A1からご参照ください。)

特許の概要

この特許で提案されている技術の中心となるのは、VCSEL(Vertical-Cavity Surface-Emitting Lasers、垂直共振器面発光レーザー)という小型レーザーです。iPhoneのFace IDやLiDARにも使われているため、Appleの特許には度々登場する技術です。

自己混合干渉(Self-Mixing Interference)

レーザーが表面に当たり、その反射光がレーザー内部に戻ると、両者が干渉を起こします。

反射面との距離がわずかに変化するだけで、この干渉パターンが大きく変化します。

つまり、

反射面が1μm近づく

→干渉波形が変化

→レーザーの電圧・電流・光強度にも変化が現れる

という現象が起きます。

Appleはこの現象を “タッチ入力の高精度センシング” に応用しました。

三軸レーザー計測

タッチ面に対して、3つのVCSELを用意して、

- VCSEL A:垂直方向(押し込み量)

- VCSEL B:X方向の横変位

- VCSEL C:Y方向の横変位

というように、3軸を分離して検出します(Fig.6B、下図)。

これにより、「押す」「押しながら傾ける」「押しながら滑らせる」「強さを変えながら動かす」などの複雑な動作を高精度に認識できます。

時間周波数解析

本特許の特徴は、計測精度だけでなくアルゴリズムにもあります。スペクトル解析と時間領域解析の両面から解析する時間周波数解析によりVCSELの検出データを処理します。

- スペクトル解析(FFT)では、基本周波数から”移動速度”を、2次高調波から”移動方向”を求めます。

- 時間領域解析では、しきい値を超えるタイミングの差やON/OFFパターンから、加速度や押し始めの瞬間を検出します。

この時間周波数解析により、低消費電力から高精度検出まで、幅広い状況に適応できます。

図面の解説

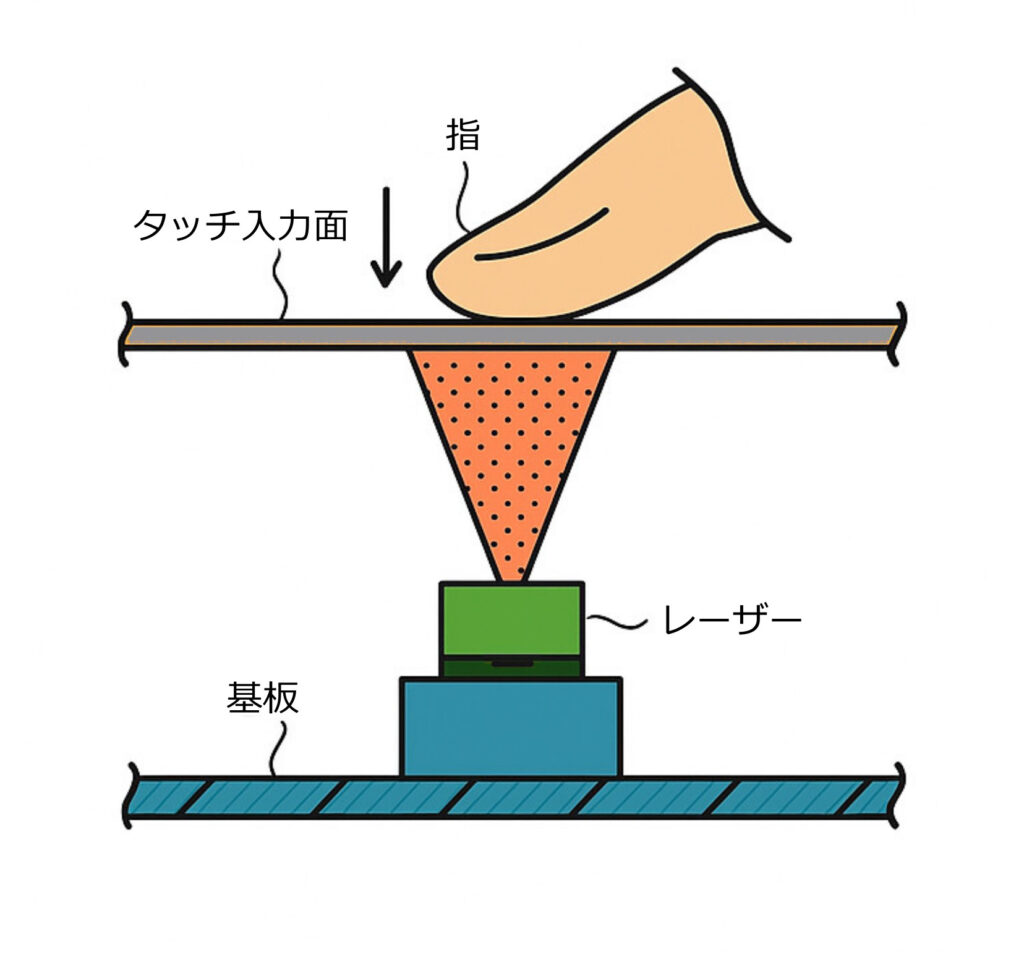

Fig.2A:透明タッチ面を使った“近接+押し込み”の検出

Fig.2A の構成は、光が透過するガラス面を前提にしています。

レーザー(210)はデバイス内部から上向きに発光します。

ユーザーの指が近づくと、指表面の微妙な反射がレーザー内に戻り、干渉パターンが変化するため、指が 触れる前の状態 を検出できます。

さらに、指が触れて表面がわずかに沈めば、その 沈み量 も干渉パターンから計算できます。

これは、タッチ、近接、押し込み、の3つを統合して検出できる方式です。

(詳しい図面は、US2025/0237492A1をご参照ください。)

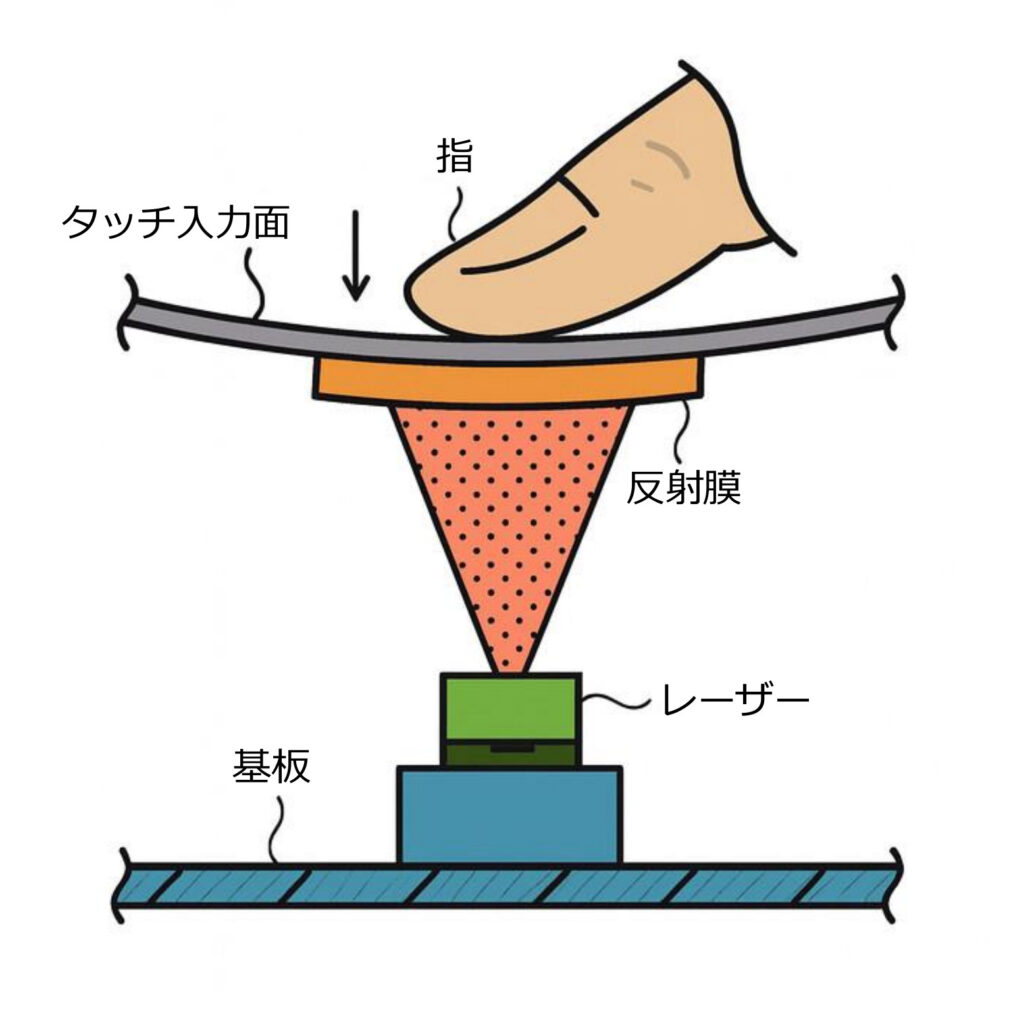

Fig.2B:反射膜付きタッチ面による“強さ”の計測

Fig.2Bでは、タッチ入力面自体が1〜20μmほど沈む構造が前提です。

タッチ入力面の裏側には反射膜(204)があり、押すとタッチ入力面が沈み、反射位置が変化します。その距離変化が干渉パターンに大きく影響します。

これにより、押し込みの強弱を高精度に計測することが可能になります。

従来の機械式3Dタッチでは不可避だった「機構部品」「可動フレーム」「歪みゲージ」などが不要になるため、構造が圧倒的にシンプルになります。

Appleが将来のiPhoneでボタン廃止を目指す上で、極めて魅力的なアプローチです。

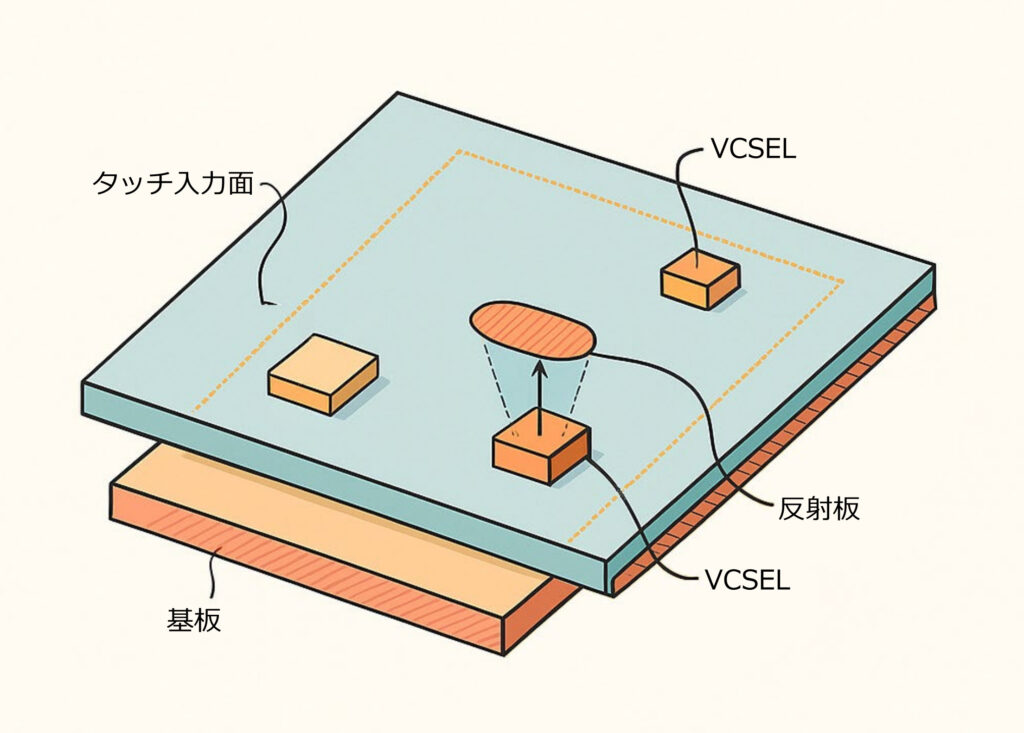

Fig.6B:3つのレーザーで3軸計測を行う“光学式3Dタッチ”

Fig.6B は、光学式3Dタッチを実現する電子デバイスの構成を表した図面です。

● レーザーの役割分担

3つのレーザーは三方向の計測を行います。

- VCSEL 604a:垂直方向(Z軸)

- VCSEL 604b:Z軸 + Y成分

- VCSEL 604c:Z軸 + X成分

この3つのレーザーから得られる干渉波形を組み合わせることで、押し込みと横方向の動きを分解できます。

● ドラッグ方向まで特定できる仕組み

3つのレーザーの組合せで様々な指の動きの計測が可能になります。

例えば、604bが強く反応すれば、Y方向ドラッグ、604cが強く反応すれば、X方向ドラッグ、どちらも変化したときは、斜め方向のドラッグと判断されます。

● タイムマルチプレックス駆動

Fig.6C で示されるように、3本のレーザーは時間的に交互に駆動されます。

こうすることで、レーザー同士の干渉(クロストーク)を防ぎ、正確な測定が可能になります。

これにより、わずか1〜5μmの変位でも正確に追跡できる仕組みが実現します。

Fig.1A, Fig.1B(デバイスの外観例)

Fig.1A, Fig.1Bは、タッチセンシングが組み込まれるデバイス(iPhoneやApple Watch)の外観が示されています。

Fig.2C(透過+反射のハイブリッドタッチ)

Fig.2Cは、一部は透過し、一部は反射するタッチ面を示しています。

この構造は、近接検知(透過部)と押し込み検知(反射部)を同時に行える、複合タッチ面の設計例です。

Fig.2D(タッチ面は固いが内部支持体がたわむ構造)

タッチ面自体は頑丈でも、内部の支持構造(コンプライアンス部)が変形するタイプです。

Apple Watchのように耐衝撃性が求められるデバイスに向いています。

Fig.2E(フォトダイオードをタッチ面に貼り付ける方式)

タッチ面の裏側にフォトダイオードが配置され、レーザー光の反射を直接検出します。

Fig.2F(レーザー側をタッチ面に配置する方式)

レーザーとフォトダイオードの配置を逆転させた構成です。レンズや光路設計によって自由度を高める狙いがあります。

Fig.3A〜3C(干渉波形の挙動)

Fig. 3A は VCSEL+フォトダイオードの最小構成を示します。押下でガラスがわずかに沈み、戻り光の位相が変わる様子を Fig. 3B(静的 5 µm 変位) と Fig. 3C(周期変位) が電圧波形として可視化しています。振幅だけでなく周波数成分も圧力と比例関係にあり、動的なジェスチャー解析に繋がります。

Fig.4A〜4D(VCSELの構造と干渉の理論)

Fig.4A はVCSELの構造(上部/下部DBR、多層構造)、Fig.4B は外部反射による「自己混合干渉」の発生、Fig.4C と Fig.4D は弱反射(正弦波)と強反射(高調波成分)の違いなど、基礎物理を図示しています。

Fig.5A〜5D(レーザー光路とレンズの拡張構成)

様々な角度からタッチ面を照射するためのレンズ配置と、フォトダイオード併用の構成図です。ここでのポイントは、「入射角を変えることで横方向変位をより敏感に検出できる」「フォトダイオードを追加することで光の“量”変化も取得できる」という点です。

Fig.6A, 6C(3レーザーの位置関係と多重駆動)

Fig.6A は VCSELの配置パターン、Fig.6C 時間多重の具体的動作波形です。特にFig.6C は、この技術の実装に不可欠なタイミング制御を示す重要図です。

Fig.7A〜7E(スペクトラム解析による速度・方向推定)

干渉信号をFFTし、基本周波数から移動速度、2次高調波の位相から移動方向、を求める理論と実例が示されています。

FFT解析用のハードウェアブロック図(Fig.7E)も記載されています。

Fig.8A〜8C(時間領域での変位計測)

比較器を2つ使い、信号がしきい値を超えるタイミングの差から速度を求める方式の回路図です。

メリットは、「消費電力が小さい」「FFT不要で処理が軽い」「起動検知(wake-up)ができる」という、バッテリー駆動デバイス向けの最適解です。

Fig.9A〜10(押し始めの瞬間検出)

タッチ面が動き始めた瞬間、干渉波形の通過パターンが急激に変わるため、それを検出して押し始めの瞬間を検出することが示されています。

デバイスの“スリープ解除”に使えることが示唆されています。

Fig.11(多様なレンズ設計)

レーザー光の方向性を変えるためのレンズ設計のバリエーションが示されています。

曲率、厚み、材質、配置方法、などが詳細に検討されています。

Fig.12(システム全体構成)

プロセッサ、VCSEL駆動回路、A/D変換、FFT処理、タッチイベント生成までの一連の流れを示したブロック図が示されています。

まとめ

- Appleの特許は、レーザーの自己混合干渉を利用して、タッチ面の微細な変形を3次元で読み取る技術を提案しています。

- これはForce Touchより高精度で、従来のタッチセンサーでは不可能だった“押し込み量”や“ドラッグ方向”を光学式で処理できる点が革新的です。

- iPhone・Apple Watch・iPad・Vision Proなど、ほぼすべてのApple製品のUIを再定義しうるポテンシャルを持っています。

最後までお読みいただきありがとうございました。

特許情報

特許番号:US 2025/0237492 A1

タイトル:Self-mixing Interference Based Sensors for Characterizing Touch Input

発明者:Mark T. Winkler, Mehmet Mutlu, Omid Momtahan, Tong Chen, Wenrui Cai, Chau H. Nguyen, Glovanni Gozzini, Michael K. McCord, Orit A. Shamir, Prashanth S. Holenarsipur

出願人:Apple Inc.

公開日:2025/7/24

出願日:2025/4/11

特許の詳細については、US2025/0237492A1を参照してください。

このブログ記事は、特許公報 US2025/0237492A1 に基づいて構成されており、Appleの最新技術を、わかりやすく解説しました。

※企業の特許は、製品になるものも、ならないものも、どちらも出願されます。今回紹介した特許が製品になるかどうか現時点では不明です。ご注意ください。